L’immaginazione come palinsesto. Una riflessione sulla mostra Amano Corpus Animae

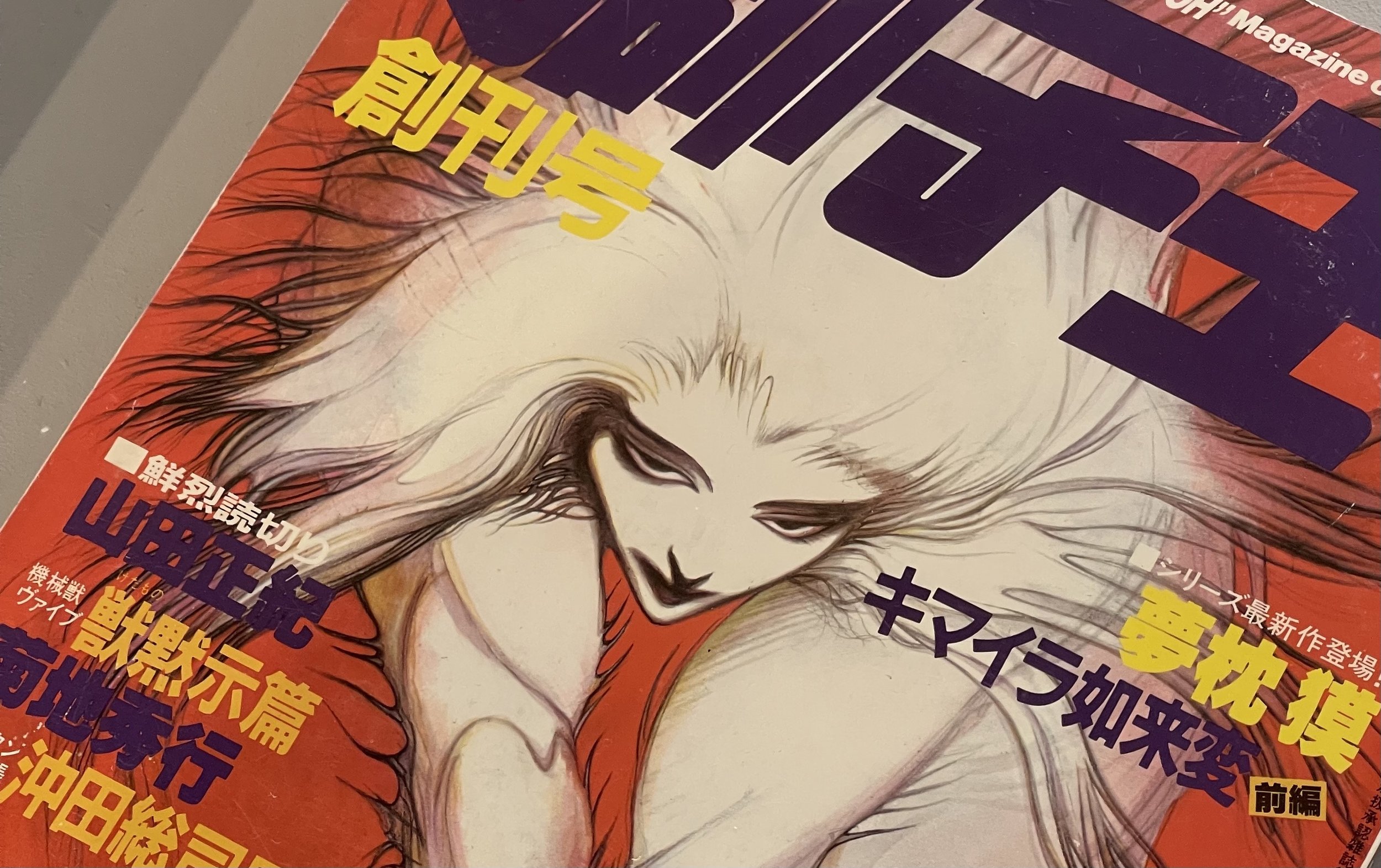

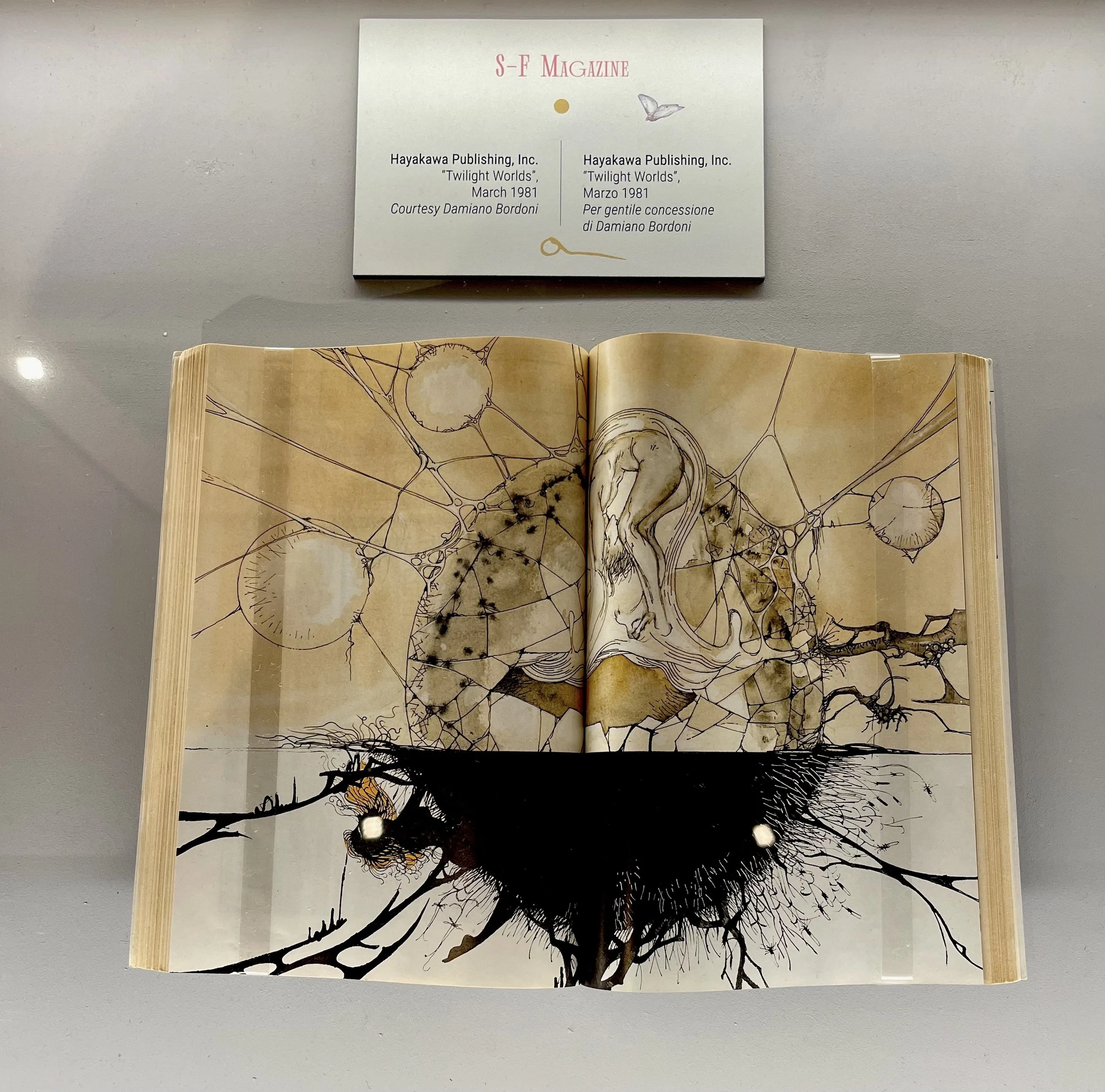

Il Museo di Roma – Palazzo Braschi espone da diversi mesi Amano Corpus Animae (dal 28 marzo al 12 ottobre 2025), mostra che era già stata presentata a Milano, dedicata al celebre illustratore Yoshitaka Amano. Artista lungamente ispirato, Amano ha attraversato mondi apparentemente distanti, dando forma all’immaginario di celebri videogiochi come Final Fantasy, ma anche collaborando con riviste di moda come Vogue, fino a disegnare concept di produzioni teatrali e operistiche. La sua pratica si muove tra estetiche che raramente trovano spazio nel canone museale occidentale, ibridando tradizione e licenza pop, sensualità barocca e visione futuribile.

Cosa si può dire di una mostra, sicuramente tradizionale nell’impianto, dopo mesi e mesi in cui l’Italia ha avuto modo di “assorbirne” la presenza nel panorama museale? Le sue opere risuonano diversamente a due passi dalla scenografica Piazza Navona? Ma soprattutto: cosa ci dicono in dialogo con la tradizione architettonica, scultorea e pittorica italiana? È possibile operare un confronto?

Le questioni sono molte e intrecciate, ma quello che intendo offrire in questo squarcio di brevi riflessioni – come un bouquet concettuale – è un omaggio al potere immaginifico di un illustratore capace di far risuonare un universo figurativo e figurabile in contesti radicalmente diversi da quelli dell’arte più “istituzionale”, collegando la tradizione pittorica trasversalmente con un mondo, oramai, non più tanto giovane, di appassionati di manga e videogiochi… riflettendo, infine, soprattutto su come sia fragile questa eredità.

Cortocircuiti interrotti

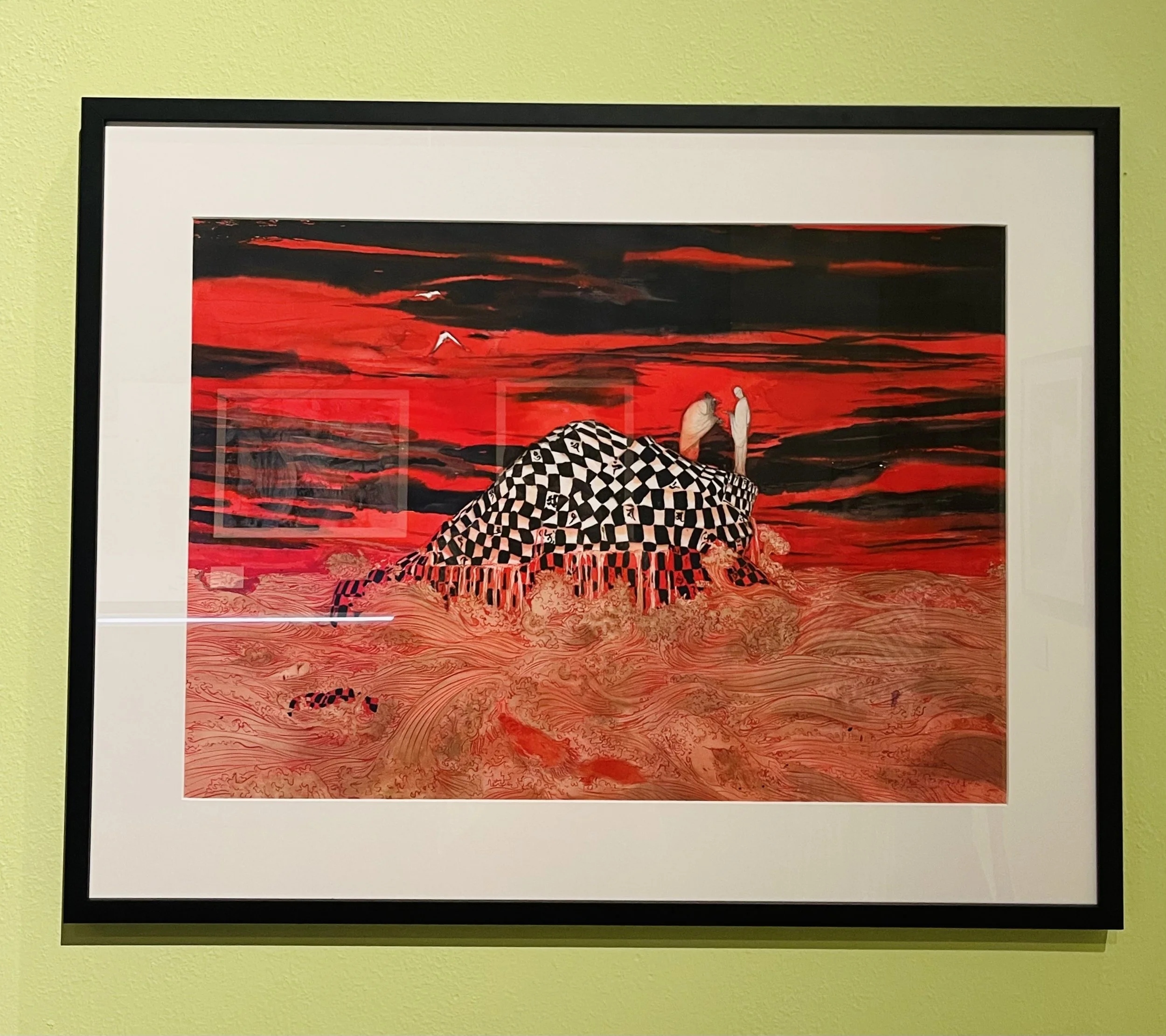

Incomincio dalla fine. Nell’ultima sala, Amano – in una rassegna di opere a tema libero – mostra un’opera preziosa come una tavola d’oro, eppure impura, come se sfidasse la caratteristica purezza del metallo. È una visione sensuale, che emerge da un fondo prezioso divenuto atmosferico, rivelando la sostanza ultima della sua pittura: un livello di realtà sospeso, dove il desiderio effimero, fatto di cose impalpabili, si fa sublime in modo grandioso, anche eccessivo, risuonando come una fanfara. Questo palinsesto di visioni erotiche alla Klimt, al limite con il kitsch, appare quasi insostenibile, come se nella sua visione ci fosse qualcosa di troppo epico – non tanto per il medium, la tecnica o i materiali impiegati, quanto per i nostri tempi. Avvertiamo, anche in un’opera priva di eroi mitici e avversari titanici, un senso di solennità che non possiamo che giudicare anacronistico, anche se in senso buono.

Se l’ingresso del museo è solenne e grandioso, le sale dove si svolge la mostra non lo sono altrettanto – e anche questo è interessante. Amano è inevitabilmente legato al discorso che si fa attorno ai fumetti nipponici, al mondo degli anime, e così il suo panorama illustrativo, in questa cornice, si costruisce in modo involontariamente pittoresco. Si tratta quasi di una concessione del museo verso qualcosa di più pop, di più spendibile per i giovani. Certo, la colpa non è né di Palazzo Braschi né di chi ha deciso di portare, e far viaggiare in Italia, questa mostra. Chiedere qualcosa di sperimentale sarebbe stato troppo. Ma perché non sognare? Con le parole, con i collegamenti istintivi, fatti di colpi d’occhio, visioni incrociate, sovrapposizioni che si stimolano dopo una passeggiata fra sale tempestate di opere lavorate come gioielli: gemme piene di sfaccettature torbide e luminose.

Insomma, quello che voglio dire è che non c’è stato un vero dialogo con l’arte romana, con il suo immaginario, che pure risuona nelle tavole che mostrano un mondo leggendario, capace di eccitare le fantasie adolescenziali. Il pensiero – ricorrente soprattutto in molti statunitensi – che riconduce tutto all’Impero romano, qui si fa diverso: diventa un impero della fantasia, dove l’epopea cavalleresca non ha fine perché il passaggio fra passato ancestrale e distopia fantascientifica si è aggrovigliato in modo inestricabile.

La sorgente creativa a cui attinge Amano è come la foce del Nilo: un ventaglio esotico che, nelle sue spire, cattura miriadi di sfumature dell’universo pittorico occidentale. Avendo studiato storia dell’arte ho potuto cogliere numerosi riferimenti, anche sottili e impliciti, che animano la sua opera. Citazioni colte? Influenze dichiarate? Tentativi di elevare la sua arte? Non è importante. Parlare di “influenze”, del chi ha guardato cosa e dove l’ha riprodotto, è un discorso vecchio e polveroso. Piuttosto, meglio farsi travolgere dal turbine di una creazione che ibrida i riferimenti in modo trasformistico: questa frenesia deve guidarci per comprendere il senso profondo dell’operazione.

Si scopre come ogni linguaggio artistico non venga tanto ri-presentato, quanto “sognato”.

Il classicismo è reinventato in modo aulico, aureo: l’oro parla di una stagione felice perduta. Il gotico narra un mondo oscuro, dove le forme affusolate rendono i corpi affilati come lance, gli sguardi taglienti come lame. Il neoclassicismo, in certi stilemi, evoca la pesantezza di un mondo passato, che impedisce di trasformare queste opere in qualcosa di compiuto: sono bozzetti di un patrimonio debordante. Il romanticismo fa brillare affetti incandescenti, che rinnovano e stravolgono mito e favola. L’art nouveau riporta in vita un mondo di fiori e insetti, affascinante e disgustoso insieme: un regno brulicante di vita mostruosa, dove la grazia ha talvolta il volto del nemico. La metafisica, con le sue visioni immobili e disturbanti, sospende questo bailamme visionario in una dimensione fuori dal tempo, fermando l’orologio per farlo svanire insieme a tutto il resto. Il surrealismo evoca la follia informe di ciò che ci spaventa e ci eccita, l’humus primigenio da cui tutto questo immaginario sublimato sembra nascere… e così via.

Ecco, questo cortocircuito tra arte e storia viene interrotto nel momento in cui non si cerca un dialogo, proprio quando l’opera si rivela così ricca – persino pacchiana, a volte – di una memoria iconica che si dissolve nell’incoscienza della creazione. Se l’arte contemporanea, seguendo le mode, ha spesso rinunciato all’abbondanza in favore di un “elegante” minimalismo concettuale e formale, scimmiottando spesso l’Arte Povera, qui possiamo finalmente saziarci. Possiamo fare indigestione: chi guarda ha “fame”, e chi crea trasforma immagini in storie in divenire. Al di là dei gusti, dovremmo essere grati che esista ancora un simile banchetto da qualche parte. Dopotutto, questo legame fra sguardo e racconto, non è forse ciò che rende viva la tradizione, trasformandola in un campo – oltre che gustoso – anche avventuroso?

Versatile nostalgia

Amano ha incarnato con la sua opera lo spirito eclettico degli anni Novanta. Sebbene la mostra si premuri di raccontare tutte le sfaccettature della sua produzione, dagli anni Settanta ad oggi, è proprio in quel decennio che si afferma – grazie alla saga di Final Fantasy – anche in Occidente, divenendo un riferimento per molti appassionati di videogiochi, contribuendo a creare un canone visivo. Ma cosa rendeva diverso il suo sguardo “fantasy” sull’immaginario pittorico europeo? Era la ricerca di un distillato di poesia densa e viscosa, in cui intrappolare e confondere tutti i suoi riflessi. Il periodo storico in cui questa ricerca è fiorita non poteva che essere un tempo di crisi, successivo a una vagheggiata stagione di razionalismo e sogno democratico. Quando questa utopia si è infranta, è cominciato un altro sogno – forse, paradossalmente, più realistico: un sogno capace di includere l’angoscia di una certa epoca ed elevarla ad arte.

Il mondo di Final Fantasy, che Amano ha contribuito a costruire con i suoi disegni, è musicato da Nobuo Uematsu, dando vita a una sinergia potentissima fra il regno sonoro e quello visivo. Gli anni Novanta sono stati anni di grandi fughe, ma per non trasformare questo slancio – anche storico – in una mera evasione, era necessario introdurre una dose omeopatica di realtà dentro il sogno. Cosa si sacrifica, dunque, se sogno e realtà finiscono col confondersi? Forse proprio la pesantezza della quotidianità, delle sfide che non hanno nulla di sublime, e che abbassano la vita a una sterile routine fatta di soddisfazioni misere, o narcisistiche ed edonistiche.

Il piacere evocato da queste composizioni, come si diceva, è trasognato, e dunque sublimato in un sogno acquerellato e screziato come una spiaggia di madreperla, dove chiudere gli occhi e sprofondare nei riflessi cangianti di sensazioni remote. Gli occhi tristissimi dei suoi personaggi – allungati come fessure, memori di volti egizi – sembrano trattenere un mistero che è forse l’esperienza estetica della nostalgia: la nostalgia di ciò che è perduto prima ancora di essere effettivamente perso. Una perdita che, dagli anni Novanta in poi, si espande come una nebbia lenta e diventa metafora di un senso di smarrimento più ampio, una sensazione che attraversa tutta la cultura del Novecento.

Oggi le condizioni mediali, tuttavia, sono cambiate radicalmente, e anche il successo della saga di Final Fntasy è in declino. Viviamo in un regime di iperstimolazione continua, in cui ogni immagine è già sovrapposta alla successiva, ogni presenza chiede di essere assoluta. Non c’è più differenza tra sogno e veglia, tra attenzione e distrazione. La realtà si è fatta allucinata, come osserva Jonathan Crary, ma senza più concedere alcuna tregua: tutto è visibile, tutto è simultaneo, e in questa pienezza l’occhio perde profondità, perde orientamento.

Non si sogna più. O, meglio, il sogno ha perso il suo margine di autonomia. Quello spazio di latenza – dove era possibile sospendere il controllo, abbandonarsi a una visione non finalizzata, ritrovare nel silenzio o nella lentezza la propria posizione nel mondo – sembra essersi dissolto. Byung-Chul Han parla di una società dell’accelerazione e della trasparenza, dove la bellezza è spesso neutralizzata da una sovraesposizione che svuota le immagini del loro mistero.

Forse è proprio qui – in questa soglia eterea, socchiudendo gli occhi – che Amano continua a parlarci.

In un tempo che non sa più sognare, l’illustratore ci consegna un sogno che non ci astrae da noi stessi, perché contiene in sé il dolore per ciò che è perduto, la bellezza crudele di ciò che ci sfugge. Un sogno che non promette salvezza, ma che ci tocca nel profondo proprio perché non finge di farlo, creando una mise en abyme dove l’adrenalina di fantasie adolescenziali continua a fomentare un desiderio di grandezza e di catarsi che resta latente. Un qualcosa che riamane esperienza interiore.

I suoi personaggi sembrano attraversati da un tempo spezzato, sospeso – un tempo benjaminiano, che trattiene la memoria di ciò che non è stato. In questa nostalgia che precede la perdita, in questa malinconia visionaria che si deposita come oro in foglia sulla superficie delle immagini, si apre un varco in cui tuffarsi, e riscoprirsi in questa caduta delle creature alate. Non è una fuga, ma un rallentamento, in volo, mentre si plana sulla realtà sempre sfiorata ma mai abbandonata.